天体望遠鏡は口径で光をあつめる”集光力”がかわってくる!

天体望遠鏡は口径(対物レンズや反射鏡の大きさ)が大きいほど対物レンズや反射鏡でたくさんの光りを集めることができます。

人間の瞳は最大7mmまで開きますが、この7mmに比べて天体望遠鏡が何倍の光をあつめれるかを”集光力”といいます。

たとえば、口径:100mmの天体望遠鏡ですと集光力は204倍となります。

集光力の計算はおおよそ 口径(mm)の2乗÷7mmの2乗=集光力となります。

天体望遠鏡でどこまで暗い星がみえるかをあらわす”限界等級”

星の明るさ:等級は1つ等級ちがうと2.5倍の明るさが増えます。例えば1等星は4等星の約16倍の明るさとなります。

天体望遠鏡は肉眼より光をあつめてより暗い星までみえるわけですが、この天体望遠鏡をつかって見ることができる暗い星の限界を”限界等級”といいます。

例えば、町の明かりがない暗い場所で目の良い人ですと、6等星がなんとか肉眼でみえます。この時、集光力が100倍の口径:70mmの天体望遠鏡をのぞいた場合、6等級の1/100の明るさの11等級がなんとか見えます。

天体望遠鏡でどれだけ細かくみることができるかをあらわす”分解能”

天体望遠鏡は倍率をあげていくと、天体の細かい部分までみることができます。ただし、ある倍率まであげると像は大きくできるものの、細かい部分はそれ以上みることができず、視野が暗くなってきます。

天体望遠鏡で細かい部分を見分けられる能力の限界は”分解能”といいます。

分解能の値は二重星がどのくらい接近したものまでみわけられるか、この2つの星の間隔の角度 秒:″で表します。

1″ は 角度 1°の1/3600の角度です。集光力同様、口径が大きいものほど、分解能は上がってきます。

分解能は1.16″÷対物レンズ(主眼有効径)=分解能で求められます。

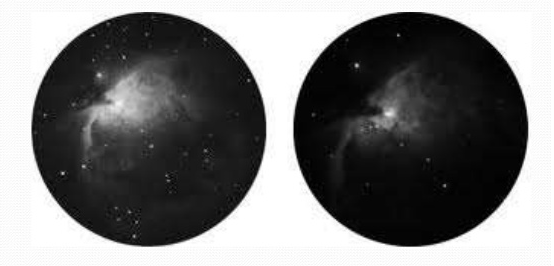

望遠鏡での見えかた

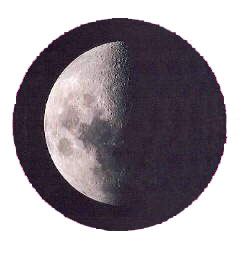

望遠鏡でみる惑星や星雲はこんな感じで見えると思っていませんか?

月との距離が近い”月”は確かにこのぐらいで自分の目でみることができますが、土星や木星などの惑星、星雲は望遠鏡から自分の目で見るとこんな感じです。

そうです。望遠鏡でみるととっても小さなものだったり、ぼやっと見える感じなのです。

写真で見る惑星や星雲は高感度のカメラで惑星や星雲が放つ光を少し時間をかけて集めて鮮明な画像にしているのです。

なので、自分の目でこの瞬間でみるものはこのぐらいなんです。

でも、何十万キロ、何光年も離れた惑星や星雲をこの地球から、自分の目でみること。

この瞬間は自分の身の回りで起きているいろんなことをはるかに超越して、地球の周りにある何十億という星たちに目を向けている”そんな体験をしている貴重な時間なのだと思います。

見かけ視界

接眼レンズの視界に見える範囲を角度で表したものを”見かけ視界”といいます。

標準的の接眼レンズの見かけ視界は45~50度、広視界接眼レンズで60~70度、超広視界接眼レンズですと80度くらいのものがあります。

広視界・超広視界接眼レンズでは望遠鏡の視界は大きく見ていてここちよいだけでなく、見たい天体を視野につかまえやすいメリットもあります。

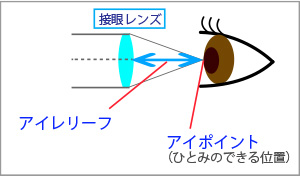

アイポイントとアイレリーフ

接眼レンズ(アイピース)をのぞきこんでその視界をすべて見れるポイントを”アイポイント”といいます。

そして、接眼レンズ(アイピース)の一番後ろのレンズの頂点からアイポイントまでの距離をアイレリーフといいます。

(出典:ネイチャーランド能勢)

アイレリーフがあまり短いものは目をかなり近づけなくてはならないので、のぞきにくくなります。

接眼レンズのさまざまな形式

接眼レンズはレンズの組み合わせでさまざまな形式があります。

近年ではメーカー独自の開発でもっと進化したタイプの接眼レンズもあります。

ここでは典型的な接眼レンズと近年開発されているレンズの形式と特徴をあげています。

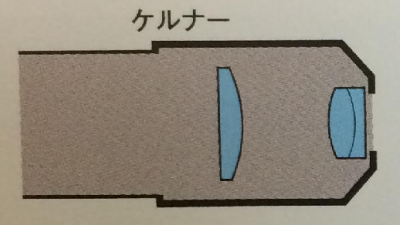

ケルナー

凸レンズ2枚を向いあわせたものに色消しレンズを貼り合わせた形式です。

比較的安価のことや見かけ視野が広めなこともあり双眼鏡、天体望遠鏡で一般的なアイピースで比較的長焦点の物が主流です。

レンズ材質のバリエーションが多いのも特徴です。

(出典:プロセスでわかる天体望遠鏡の使い方)

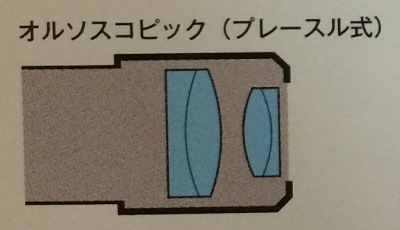

オルソスコピック(プルーセル式)

消し凹凸レンズを2枚組見合わせた構造で色収差が少なく、比較的安価です。高倍率の接眼レンズ(アイピース)使われています。

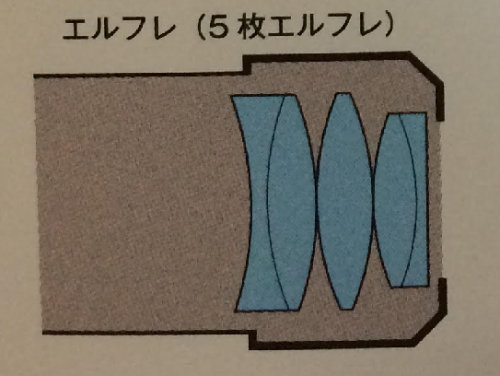

エルフレ

見かけ視野が広い接眼レンズ(アイピース)です。60度以上の見かけ視野があります。

構造は3群のレンズが入った構造になっています。

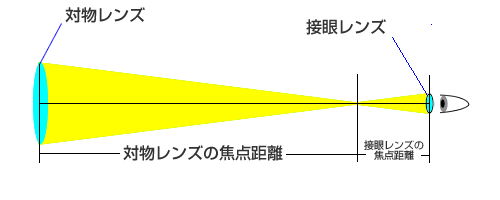

天体望遠鏡の適正倍率 有効最高倍率と有効最低倍率

天体望遠鏡の倍率は

対物レンズ(主鏡)の焦点距離÷接眼レンズの焦点距=倍率

できまります。

なので、接眼レンズ(アイピース)を差し替えることで倍率を変えられます。

倍率は自由にあげられますが、あまりに倍率をあげると視野が暗くなったり像がぼやけてしまいます。

光を多く集めるには限界があり、分解能にも限界があるからです。

天体望遠鏡には適正な倍率があり、有効最高倍率は口径(mm)の2倍くらいが

目安です。口径:100(mm)であれば、200倍です。

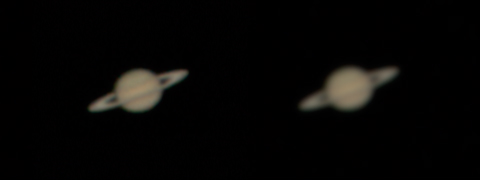

(適正倍率でみた土星)

(適正倍率でみた土星)

(過剰倍率でみた土星)

(過剰倍率でみた土星)

倍率を下げると望遠鏡の視野に対応した天球範囲が広くなり、視野も明るくなります。

しかし、下げすぎると視野は広がるものの明るくはなりません。

その倍率を”有効最低倍率”といいます。有効最低倍率は天体望遠鏡の口径(mm)÷7で計算できます。

口径:100(mm)であれば、100÷7≒14倍となります。

時には有効最高倍率、有効最低倍率以下での観測が意味のあるものになる場合があります。

有効最低倍率以下では明るさはかわらなくても、大きな天体や星雲の全体を一度にみたりできます。

また、惑星が大接近した場合など、有効最高倍率以上でみると惑星そのもの明るすぎず模様などが見やすくなる場合もあるのです。

”シーイング”で大きく変わる天体の見えかた

地球には大気があります。いわゆる”大気圏”は大気がある境目をあらわしています。

その距離は地表から約500kmほどありますので、それ以下の高度では大気(空気)があるので、天体の光がその空気の層を通るとき、光が吸収されたり、散乱したりします。

また、空気は絶えずうごいているので天体の像は常にゆらゆら動いたりぼやけたりしてしまいます。

この大気による像の揺らぎを”シーイング”といいます。シーイングがよいときは像は静止し、望遠鏡の能力を最大限発揮できますが、シーイングが悪いときは像は絶えず揺れ動いたり、ぼけたりしてよく見えません。

反射望遠鏡では光を折り返して、像を接眼レンズよりみる構造となっているので、屈折望遠鏡よりシーイングが起きやすくなります。

なので、望遠鏡を外の温度とならすことでシーイングをよくしていくことが必要となります。

シーイングの良いとき シーイングの悪いとき

光害の少ない観測地はよく見える

星雲や星団のように淡い光を放つ天体の観測には、街明かり少ない観測地が最適です。

都市部とは見えかたや写り方がまったくかわってきます。

そして、空気が揺らぎが少ない(空気中の湿気がすくない)乾燥した冬の季節が最も適した季節です。

天体望遠鏡では対物レンズや反射鏡、接眼レンズをつかっているため、望遠鏡をのぞきこんで見える像は左右上下がさかさまだったり、左右が逆になった像なのです。

倒立像

屈折望遠鏡や反射望遠鏡で見える像は倒立像(左右上下がさかさまにみえる)

裏像

天頂ミラーや天頂プリズムを使った場合、裏像(左右だけがさかさま)

正立像

自分の目で見てみたものと同じように見える像です。裏像にならない天頂ミラーや天頂プリズムを使用する